日奉精神の発祥地[鏑木] HP 日奉大明神38代平山33世高書

作製中 日奉創発の会を開催している鏑木の地には鏑木古墳群があり、そのほとんどの古墳は地方豪族の墓に見合った小さな墳丘である。その中にただ一つだけ6世紀末前後のものと想定される巨大な前方後円墳の御前鬼山古墳がある。これは時代背景からして、577年に他田宮で敏達大王の日祀りを幇助した下海上国造の墓としか考えられない。また、大和政権の記録として、大王家の日祀行事の費用に当てるために下海上国に他田日奉部が置かれたとあり、『倭名類聚抄(934)』の匝瑳郡の項に日部という地名があることから、現在の多古・鏑木・山倉・飯岡の地が日部[他田日奉部]の地で、下海上国造の故地と想定される。日部の北側には田部・茨城という大和朝廷ゆかりの地名が、南部には太田・辛川という上州系の地名が迫っていて、最後に残った南関東の八百万的精神勢力が大和政権によって吸収されてしまったことを示している。その後、匝瑳物部氏の秋田侵攻の拠点として日部の地は匝瑳郡に編入された。しかし、関東では江戸幕府が開設されるまでは、豪族間の土地所有の権利関係は複雑に入り込んでいて、現代人が考えているように明確な境界線で区分出来るものではなかった。歴代の領主から、日奉族の宮・宮田・神田と呼ばれる土地の所有は許されていたようで、それらの土地を頼りに武蔵国と海上国を行き来していたと考えている。

塙台…当会の所在地は旭市鏑木字塙台(ハナワダイ)で「ハナワ」はアイヌ語だと聞いていた。「ハナワ」の表記が漢字の塙[硬い土・台地等]を用いているために、塙台は「丘の突出した所」を意味していると思っていた。しかし、塙が「丘」の意味だと塙台は「丘の台地」となって少々重い表現になる。そこで『東北六県アイヌ語地名辞典』を調べてみると、宮古市花輪・岩沼市鼻輪・秋田県花輪・福島県塙にハナワの地名があり、福島県の塙を除き同じ解説が載っていた。それによると、「ハナワ」はHa-na-waと分解され、Haは「減じる」・naは「水」・waは「丸いものの縁」であり、ハナワは「水の引いた円形湖の岸辺」の意味になるとある。この地帯には縄文海進(5500年前)の頃から暫くは太平洋の荒波が直接に押し寄せていた。徐々に沖合いに砂州が形成され九十九里浜となり、その内側に海跡湖が形成された。この円形の海跡湖の岸辺に張り出した丘が塙台という土地の由来である。下図に示すように、海が後退するに従って最初に旧海岸線に砂地が現れて、現在、岸湖や宮田と呼ばれている土地が出来た。この土地をアイヌがハナワと呼んでいて、ハナワの上の丘を塙台と呼んでいたのであろう。他の地で台地を塙としているのは、アイヌ語ハナワに当てられた漢字の塙の元の意味に拘束されたからで、塙台[水の引いた円形湖の岸辺の上の台地]はアイヌ語の原義に副った古い地名と言える。

玉浦…玉前という言葉はアイヌ語で、「玉」はtomak[沼]を、「前」はsak[無くなった]+i[所]を意味するので「沼が涸れた所」を表すという。九十九里浜でも玉崎神社はそのような土地に祀られている。椿湖はその昔は玉[珠]浦と呼ばれていて、「沼地のある港」という意味であった。湖の海側が砂地で閉ざされるまでは、外洋を航海する丸木舟にとっては台地から清水が流れ出るラグーンは最適な繋留ポイントであった。それが椿海と呼ばれるようになったのは黒潮に乗って運ばれた椿の実が岸辺に椿の森を形成していたためで、その周辺に自生しているツワブキも黒潮により漂着した植物である。アイヌが縄文人の一部を形成していたことは疑いないが、富士や諏訪もアイヌ語で東日本にはアイヌ地名が沢山残っている。これはアイヌ語が優れた言葉であったことを示している。ギリヤークやエヴェンキの言葉を知らないが、興隆溝文化等の西方文化の影響を受けてアイヌ語という発達した言葉が出来上がったのだろう。『日本書紀(720)』景行天皇40年の条に、東国の暴神と蝦夷が叛乱を起こしているので、誰かを鎮圧に派遣しようとしたが、皆尻込みをしてしまった。そこで27年に熊襲を平定したヤマトタケル尊を派遣することにした。ヤマトタケル尊は伊勢神宮に参拝して伯母ヤマトヒメ命から藂雲(ムラクモ)剣を受け取った。途中で焼き討ちされたので、剣で草を刈り取って[草薙剣]向かい火として焼いて逃げ出し、住民を焼き殺してその地を焼津と名付けた。その後、弟橘姫の入水があった走水[ハシリミズ:浦賀水道]から上総に出て、船団で横手に玉浦を見ながら蝦夷地に航海したとある。古事記・日本書紀は壬申の乱(672)後の伊勢神宮・藤原氏の支配体制確立期に、数十年前の社会情勢を基礎に古代史を作り上げた訳だから、内容をそのまま信じることは出来ないが、当時、今の九十九里浜の沖合いを航行する船から玉浦が遠望出来るということは都でも知られていたことが判る。よって、椿海と呼ばれるようになったのは鎌倉期以降であろう。

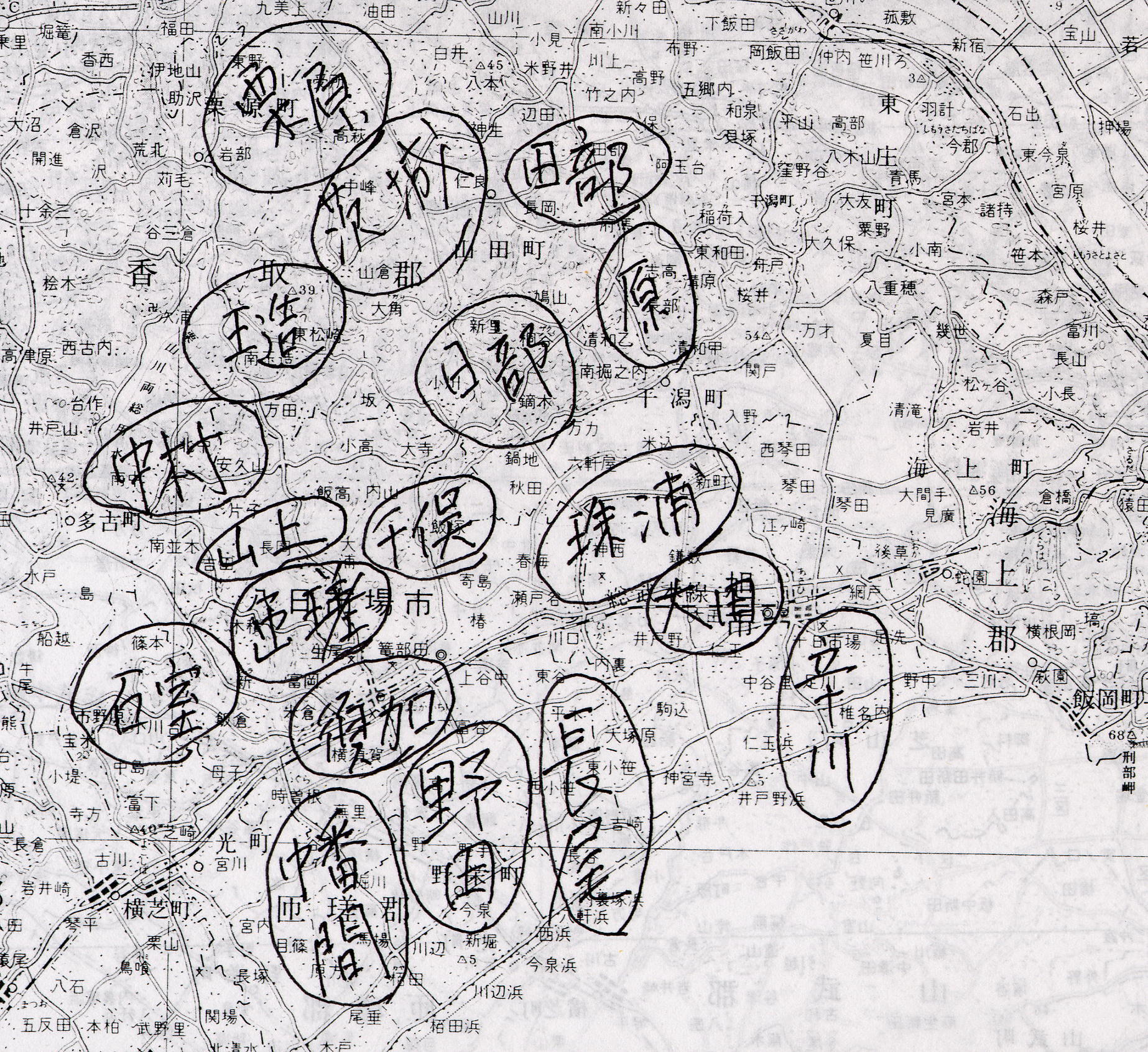

『倭名類聚抄(934)』の匝瑳郡の項に珠浦の記載がある。匝瑳郡内の地名は野田[野手]・長尾[長谷]・辛川[足川]・千俣[飯塚]・山上[八辺]・幡間(栢田)・石室[小川台]・匝瑳(生尾と山桑)・須加[須加]・大田[旭]・日部(多古と鏑木と山倉と飯岡)・玉造[多古]・田部[田部]・珠浦(椿湖と南岸集落)・原(志高と府馬)・栗原(栗源)・茨城(岩部と高萩)・中村[中村]と記載されている。比定地のうち[・・]で示した地名は確実性が高いが、(・・)で示した地名は推定である。

『倭名類聚抄(934)』の匝瑳郡

『日本書紀(720)』の玉浦と『倭名類聚抄(934)』の匝瑳郡の珠浦は同じ地域を想定した地名で、椿湖とその九十九里浜側の集落を珠浦郷と呼んでいたとするのが妥当であろう。『日本書紀(720)』の頃には、縄文海進以後に九十九里浜の全域にわたって楕円形の海跡湖が点在していた言い伝えがあり、九十九里浜全域が玉浦と呼ばれていた時代があったのかも知れない。最後に残った海跡湖である椿湖の地域が珠浦として玉浦の名を引き継いたのであろう。太平洋戦争の前後の燃料不足で、各家庭が薪や炭にするために目通し1m以上の椿の巨木があちこちで伐採され、今ではこの地域でも椿の巨木は少なくなった。

鏑木…日部を現在の多古と鏑木と山倉と飯岡の地域と推定した理由は、6世紀頃に利根川と銚子方面からヤマト王朝の勢力が及んで、下海上国の中心が現在の利根川河口の地[小見川城山付近]から椿湖北岸の台地[鏑木古墳群]へと押し込められた。鏑木の地では古来産鉄を盛んに行われていたために、下海上国の拠点の一つではあった。それ以前の縄文時代に、オーストラロイド族(オーストロネシア族を含む)の影響を受けた海人族が移住して来て、掌(タナゴコロ)の形をした(kapu)湖の北側(raki)というマオリ語からカブラキと呼んでいたとも考えられるが、古くからカブラキの地名があった証拠がないので信じることが出来ない。鏑木に移動した下海上国造は他田日奉部(577)として奈良に連れ出されてしまった。このため、日部[他田日奉部]と田部は境を接するようになった。その後、蝦夷鎮守将軍になった物部匝瑳連足継(812)が上総-下総の境の地である匝瑳を拝領して、その北東隣の旧下海上国の地を蚕食して勢力を拡大して日部郷・田部郷も取り込んだ。よって、『倭名類聚抄(934)』の頃の匝瑳郡は広い領域となっている。その後に、この地にもスキタイで生まれた鏑矢を信奉する武士団が登場して12世紀頃にはカブラキに鏑木の漢字が当てられて地名として定着したものと推定している。この他にも律令時代の軍団が消滅し、将門の乱が起きて関東北西部に緊張が走った際に、群馬から利根川を下った人達[高句麗・新羅系]が玉造・日部地域に移り住んで故郷の多胡郡(711)や鏑川の地名を伝えた[これ以前の形象埴輪の伝達経路]との伝承もあるが確たる証拠がない。この混乱期に鏑木の地に外部勢力が侵入して鏑木氏を名乗ったが下海上国の拠点には入らなかった。その後に(1280年頃)千葉氏の支族が鏑木城を拠点として鏑木氏を名乗っていたが、佐倉市鏑木に移住後に小田原城合戦で敗れて、江戸幕府で職を得て江戸に移り住んだ。その末裔は現在も東京に居住している。この間ずっと、日奉族は千葉氏と友好関係にあり、系図を見ると千葉氏との婚姻関係があったり、季重公の源平合戦の際には馬の提供も受けたりしていることから、旧来の日部の土地の一部は使用出来たと推定している。